Lettura di uno haiku di Gabriella De Masi, pubblicato all’interno del Gruppo di Studio sullo Haiku il 20 luglio 2023.

kiwi acerbo-

in un taglio deciso

gli occhi del gatto

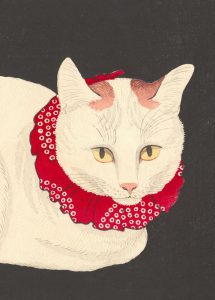

Un componimento caratterizzato da una giustapposizione (toriawase 取り合わせ) fresca, lucida e recisamente efficace, che assimila l’elemento vegetale del kiwi tagliato agli occhi di un felino, rinvenendo familiari analogie cromatiche e di forma.

Un componimento caratterizzato da una giustapposizione (toriawase 取り合わせ) fresca, lucida e recisamente efficace, che assimila l’elemento vegetale del kiwi tagliato agli occhi di un felino, rinvenendo familiari analogie cromatiche e di forma.

Di particolare interesse il contrasto, semantico e simbolico, tra gli aggettivi “acerbo” (v. 1) e “deciso” (v. 2); mentre il primo, infatti, rimanda ad un’incompiuta maturazione fisiologica e poetica, il secondo evidenzia e riafferma la prontezza di colui che è chiamato ad operare l’incisione riportata nel rigo mediano, incisione che, a sua volta, può essere letta come mero atto materiale o come figurato compimento di una scissione (kiridashi 切り出し) estetica.

La giustapposizione, non a caso, è resa mediante il ricorso al trattino (“-”), elemento generico di cesura (kireji 切れ字) che, anche da un punto di vista grafico, sostiene e rinforza l’atto stesso del tagliare. Leggi tutto “Aprendo la circonferenza”

Un componimento dalle dinamiche semplici ma decisamente non scontate, sorretto da un’impostazione metrica di tipo classico (17 sillabe ortografiche, disposte secondo lo schema 5-7-5). Lo stacco a cavallo dei vv. 2-3 rivela un nesso causale comprensibile solo a posteriori, contribuendo a caricare di significato e suggestioni il distico d’apertura. La rappresentazione segnica del suddetto stacco è il trattino semplice (-), legato alla parola ‘ombra’ quasi fosse un accenno di riverbero destinato a svanire con la parola o, meglio, una residua estensione dell’ombra stessa; la sua semantica s’iscrive entro il tracciato di un contesto armonizzante (torihayashi とりはやし) garbato e, tuttavia, pervicace, dando compiutezza alle quattro qualità fondamentali del kire 切れ così come teorizzate da Ryōsuke Ōhashi (la formazione dell’assenza di forma, la temporalità, il sentimento e la leggerezza priva di scopo).

Un componimento dalle dinamiche semplici ma decisamente non scontate, sorretto da un’impostazione metrica di tipo classico (17 sillabe ortografiche, disposte secondo lo schema 5-7-5). Lo stacco a cavallo dei vv. 2-3 rivela un nesso causale comprensibile solo a posteriori, contribuendo a caricare di significato e suggestioni il distico d’apertura. La rappresentazione segnica del suddetto stacco è il trattino semplice (-), legato alla parola ‘ombra’ quasi fosse un accenno di riverbero destinato a svanire con la parola o, meglio, una residua estensione dell’ombra stessa; la sua semantica s’iscrive entro il tracciato di un contesto armonizzante (torihayashi とりはやし) garbato e, tuttavia, pervicace, dando compiutezza alle quattro qualità fondamentali del kire 切れ così come teorizzate da Ryōsuke Ōhashi (la formazione dell’assenza di forma, la temporalità, il sentimento e la leggerezza priva di scopo).  Uno haiku dai toni classici e ben bilanciato, con ji tarazu 字足らず (‘assenza di carattere’) nel rigo conclusivo. La giustapposizione (toriawase 取り合わせ) mette in relazione un evento naturalistico (l’ultima neve, a cavallo tra fine inverno e inizio primavera) e le vicende umane e personali dell’autore.

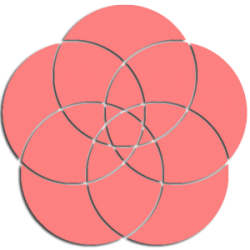

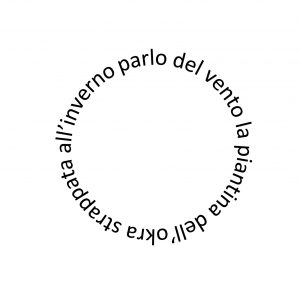

Uno haiku dai toni classici e ben bilanciato, con ji tarazu 字足らず (‘assenza di carattere’) nel rigo conclusivo. La giustapposizione (toriawase 取り合わせ) mette in relazione un evento naturalistico (l’ultima neve, a cavallo tra fine inverno e inizio primavera) e le vicende umane e personali dell’autore. In quest’opera, l’elemento che colpisce immediatamente il lettore è, naturalmente, la disposizione del testo (waritsuke 割付け). La circolarità del messaggio – qui enfatizzata dall’assenza di marcature segniche e, dunque, di un punto di partenza prestabilito – viene infatti esteriorizzata attraverso una sorta di ensō 円相 poetico che esalta il vuoto centrale, ossia il punto di convergenza dei singoli elementi che lo costituiscono. L’okra o gombo (okura オクラ) è una pianta originaria delle regioni tropicali e subtropicali (in Italia si trovano massicce coltivazioni soprattutto in Sicilia) che fornisce frutti molto nutrienti e dal gusto leggero; questi si sviluppano subito dopo la fioritura, che avviene in tarda primavera. Qui, ad ogni modo, il riferimento stagionale è ben definito: la piantina viene eradicata al sopraggiungere dell’inverno (fuyu 冬), ma non ci è dato sapere se per un travaso o perché inutile o malata. La sua sorte è avvolta nel mistero, esattamente come l’eco di un zengo no kire 前後の切れ primigenio che si amplifica esponenzialmente ad ogni lettura.

In quest’opera, l’elemento che colpisce immediatamente il lettore è, naturalmente, la disposizione del testo (waritsuke 割付け). La circolarità del messaggio – qui enfatizzata dall’assenza di marcature segniche e, dunque, di un punto di partenza prestabilito – viene infatti esteriorizzata attraverso una sorta di ensō 円相 poetico che esalta il vuoto centrale, ossia il punto di convergenza dei singoli elementi che lo costituiscono. L’okra o gombo (okura オクラ) è una pianta originaria delle regioni tropicali e subtropicali (in Italia si trovano massicce coltivazioni soprattutto in Sicilia) che fornisce frutti molto nutrienti e dal gusto leggero; questi si sviluppano subito dopo la fioritura, che avviene in tarda primavera. Qui, ad ogni modo, il riferimento stagionale è ben definito: la piantina viene eradicata al sopraggiungere dell’inverno (fuyu 冬), ma non ci è dato sapere se per un travaso o perché inutile o malata. La sua sorte è avvolta nel mistero, esattamente come l’eco di un zengo no kire 前後の切れ primigenio che si amplifica esponenzialmente ad ogni lettura.  Nello haiku tradizionale è piuttosto facile imbattersi in componimenti che fanno uso dell’onomatopea. Quest’ultima – anche detta fonosimbolo – consiste, com’è noto, in elementi lessicali (cioè parole o gruppi di parole) volti a riprodurre foneticamente un dato elemento o azione (ad esempio, tic-tac, bau bau).

Nello haiku tradizionale è piuttosto facile imbattersi in componimenti che fanno uso dell’onomatopea. Quest’ultima – anche detta fonosimbolo – consiste, com’è noto, in elementi lessicali (cioè parole o gruppi di parole) volti a riprodurre foneticamente un dato elemento o azione (ad esempio, tic-tac, bau bau). Un’opera caratterizzata da una combinazione di immagini (toriawase 取り合わせ) fresca ed evocativa, che porta ad un’accelerazione scenica tangibile e decisamente coinvolgente.

Un’opera caratterizzata da una combinazione di immagini (toriawase 取り合わせ) fresca ed evocativa, che porta ad un’accelerazione scenica tangibile e decisamente coinvolgente. Questo haiku di Maria Carmela si caratterizza per il ricorso ad un lessico semplice e mai pretestuoso, che contribuisce a rendere ancor più chiara e coinvolgente la giustapposizione (toriawase 取り合わせ) tra le due immagini presentate.

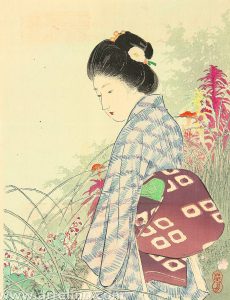

Questo haiku di Maria Carmela si caratterizza per il ricorso ad un lessico semplice e mai pretestuoso, che contribuisce a rendere ancor più chiara e coinvolgente la giustapposizione (toriawase 取り合わせ) tra le due immagini presentate. Quest’opera della Ferregutti si caratterizza per un profondo senso di malinconia legato allo scorrere inesorabile del tempo (sabi 寂), laddove la solitudine dell’autore non assume, tuttavia, una connotazione negativa, quanto piuttosto un’occasione per lo sviluppo di una consapevolezza poetica capace di coniugare il proprio sentire e le trasformazioni della natura, esaltandone la componente sentimentale (shibo 思慕), pur senza creare una scollatura tra la scena e il protagonista e, dunque, senza mai appesantire la dote immaginifica dello scritto con forme individualistiche.

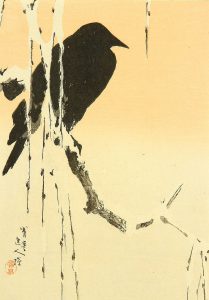

Quest’opera della Ferregutti si caratterizza per un profondo senso di malinconia legato allo scorrere inesorabile del tempo (sabi 寂), laddove la solitudine dell’autore non assume, tuttavia, una connotazione negativa, quanto piuttosto un’occasione per lo sviluppo di una consapevolezza poetica capace di coniugare il proprio sentire e le trasformazioni della natura, esaltandone la componente sentimentale (shibo 思慕), pur senza creare una scollatura tra la scena e il protagonista e, dunque, senza mai appesantire la dote immaginifica dello scritto con forme individualistiche. Questo haiku di Vincenzo Adamo colpisce per l’evocatività della scena rappresentata e per quel senso di fragilità (shiori しをり), levità (karumi 軽み) e silenziosa malinconia (wabi 侘) che emerge già ad una prima, rapida lettura.

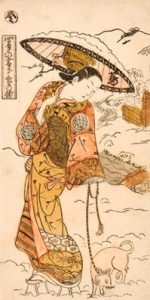

Questo haiku di Vincenzo Adamo colpisce per l’evocatività della scena rappresentata e per quel senso di fragilità (shiori しをり), levità (karumi 軽み) e silenziosa malinconia (wabi 侘) che emerge già ad una prima, rapida lettura. Con questo haiku estivo, Andreina Pilia riesce a creare un senso di sospensione decisamente pregevole, uno spazio vuoto (ma 間) che apre al lettore una pluralità di suggestioni difficili da esprimere a parole, ma capaci di produrre un riverbero chiaro e incontrovertibile (yoin 余韻).

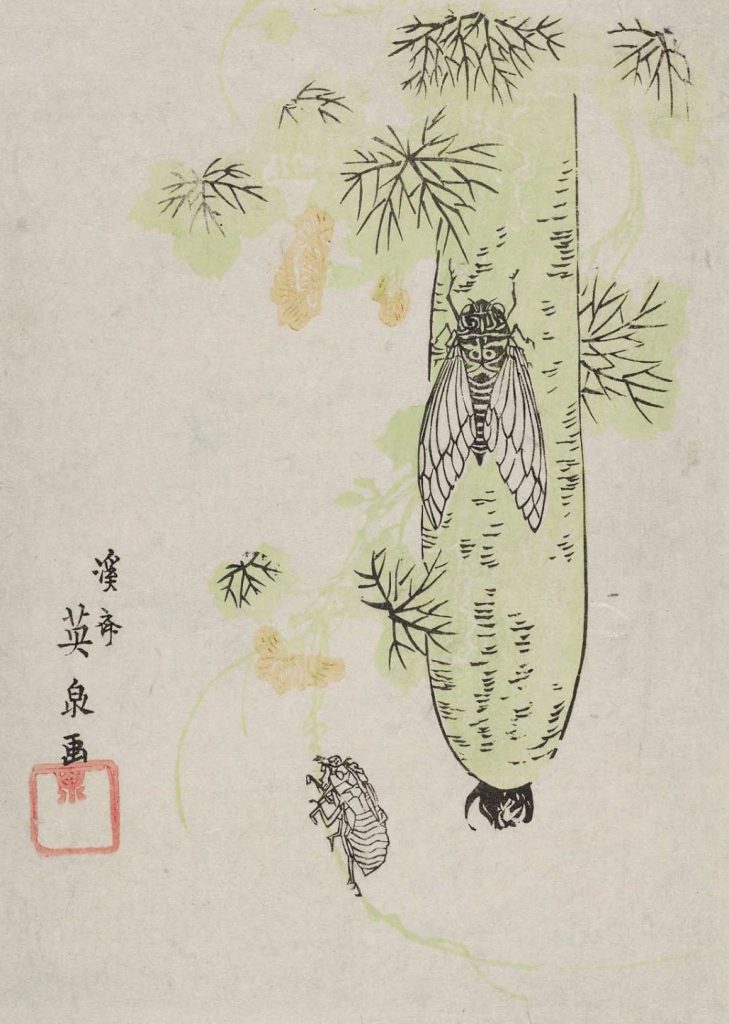

Con questo haiku estivo, Andreina Pilia riesce a creare un senso di sospensione decisamente pregevole, uno spazio vuoto (ma 間) che apre al lettore una pluralità di suggestioni difficili da esprimere a parole, ma capaci di produrre un riverbero chiaro e incontrovertibile (yoin 余韻).