Nello haiku giapponese il kireji 切れ字 (letteralmente, ‘carattere che taglia’) può essere collocato in quattro diverse posizioni.

Può essere posto, ad esempio, al termine della prima o della seconda riga. In questi casi, il taglio viene chiamato, rispettivamente, shokugire 初句切れ (‘taglio del primo ku’) e nikugire 二句切れ (‘taglio del secondo ku’). Di seguito riporto due esempi:

涼しさや額をあてて青畳

suzushisa ya hitai wo atete aodatami(1)

che freschezza!

Appoggio la fronte

sul nuovo tatami

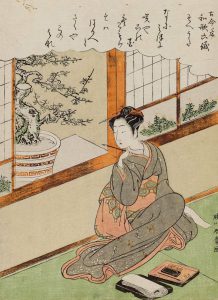

Shiba Sonome (1664-1726)

雛見世の灯を引ころや春の雨

hina-mise no hi o hiku koro ya haru no ame(2)

spenta la luce

del negozio di bambole –

pioggia di primavera

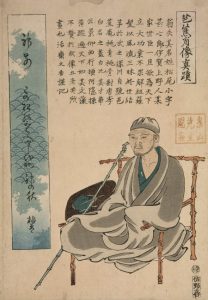

Yosa Buson (1716-1784)

Alcuni kireji si collocano invece al termine del componimento, ossia in chiusura del terzo rigo, come kana 哉 (per enfatizzare la scena che precede e sostenere, in certi casi, la kigo) e keri けり (suffisso verbale che esprime coinvolgimento o replica esclamativa a una situazione presente appena scoperta). In questi casi, si parla di kugirenashi 句切れなし. Leggi tutto “La posizione dello stacco nello haiku giapponese”

Questo articolo ha come finalità quella di analizzare le modalità compositive e di far luce sulle caratteristiche degli haiku monoverso (chiamati anche monoku o, in inglese, one-line haiku). In questo scritto prenderemo in esame come, e in che modo, gli haiku monoverso sono stati introdotti nel panorama letterario internazionale e, successivamente, come sono stati legittimati da un punto di vista storico. Passeremo, poi, ad esaminare la struttura e le peculiarità di questa particolare forma compositiva, mettendo anche in risalto analogie e differenze con gli haiku composti classicamente in tre versi. Vedremo che relazioni sussistono fra i monoku e i monostici (poesie costituite da un solo verso) anche qui attraverso analogie e differenze; proporremo infine la sistematizzazione dei vari haiku monoverso attraverso la loro suddivisione in tre gruppi principali proposta da Higginson (1).

Questo articolo ha come finalità quella di analizzare le modalità compositive e di far luce sulle caratteristiche degli haiku monoverso (chiamati anche monoku o, in inglese, one-line haiku). In questo scritto prenderemo in esame come, e in che modo, gli haiku monoverso sono stati introdotti nel panorama letterario internazionale e, successivamente, come sono stati legittimati da un punto di vista storico. Passeremo, poi, ad esaminare la struttura e le peculiarità di questa particolare forma compositiva, mettendo anche in risalto analogie e differenze con gli haiku composti classicamente in tre versi. Vedremo che relazioni sussistono fra i monoku e i monostici (poesie costituite da un solo verso) anche qui attraverso analogie e differenze; proporremo infine la sistematizzazione dei vari haiku monoverso attraverso la loro suddivisione in tre gruppi principali proposta da Higginson (1).  All’interno dei vari approfondimenti proposti nel sito si è spesso fatto riferimento, nel descrivere colui che compone haiku, al termine haijin, traducibile letteralmente come ‘persona haiku’¹. In verità, nella lingua giapponese, esistono due varianti in kanji della parola in questione, cui corrispondono altrettanti significati nettamente divergenti. Abbiamo, così, uno haijin 俳人 legato esclusivamente al contesto letterario dello haiku (ed impiegato qualche sinonimo di “poeta esperto”), ed uno haijin 廃人, che letteralmente significa ‘storpio’, spesso usato per indicare coloro che, isolandosi totalmente dalla vita reale per dedicarsi ai videogiochi, provocano a loro stessi una disfunzione o “menomazione” sociale.

All’interno dei vari approfondimenti proposti nel sito si è spesso fatto riferimento, nel descrivere colui che compone haiku, al termine haijin, traducibile letteralmente come ‘persona haiku’¹. In verità, nella lingua giapponese, esistono due varianti in kanji della parola in questione, cui corrispondono altrettanti significati nettamente divergenti. Abbiamo, così, uno haijin 俳人 legato esclusivamente al contesto letterario dello haiku (ed impiegato qualche sinonimo di “poeta esperto”), ed uno haijin 廃人, che letteralmente significa ‘storpio’, spesso usato per indicare coloro che, isolandosi totalmente dalla vita reale per dedicarsi ai videogiochi, provocano a loro stessi una disfunzione o “menomazione” sociale. Miyabi 雅 (‘eleganza’ o ‘raffinatezza’) è un ideale estetico diametralmente opposto a tutto ciò che è volgare, crudo e grezzo, ed evoca un senso di grazia e armonia espressiva.

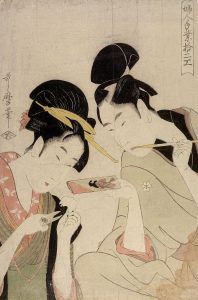

Miyabi 雅 (‘eleganza’ o ‘raffinatezza’) è un ideale estetico diametralmente opposto a tutto ciò che è volgare, crudo e grezzo, ed evoca un senso di grazia e armonia espressiva.  Com’è noto, il ‘taglio’ (kire 切れ) presente all’interno di uno haiku consiste in «una cesura semantica e/o ritmico-grammaticale o una sospensione del discorso poetico atta a spezzare il flusso di pensiero del lettore e stimolarlo a ricercare il collegamento tra le due parti dell’opera così divise»(1). Tale cesura viene formalizzata, in Giappone, mediante ricorso ai c.d. kireji 切れ字 (‘caratteri che tagliano’), ossia fonemi(2) rientranti nel conteggio “sillabico” complessivo che svolgono al contempo una funzione semantica e grammaticale (appunto, lo stacco) e una stilistico-poetica propriamente detta, giacché capace di provocare nel lettore una risposta emotiva di ammirazione (eitan 詠嘆) ed un riverbero di suggestioni e sentimenti (yoin 余韻) particolarmente efficace.

Com’è noto, il ‘taglio’ (kire 切れ) presente all’interno di uno haiku consiste in «una cesura semantica e/o ritmico-grammaticale o una sospensione del discorso poetico atta a spezzare il flusso di pensiero del lettore e stimolarlo a ricercare il collegamento tra le due parti dell’opera così divise»(1). Tale cesura viene formalizzata, in Giappone, mediante ricorso ai c.d. kireji 切れ字 (‘caratteri che tagliano’), ossia fonemi(2) rientranti nel conteggio “sillabico” complessivo che svolgono al contempo una funzione semantica e grammaticale (appunto, lo stacco) e una stilistico-poetica propriamente detta, giacché capace di provocare nel lettore una risposta emotiva di ammirazione (eitan 詠嘆) ed un riverbero di suggestioni e sentimenti (yoin 余韻) particolarmente efficace. Quando si parla di estetica, molti sono portati automaticamente a pensare a una “teoria del bello”, dunque ad un “giudizio di gusto” (Treccani) su un dato prodotto dell’arte.

Quando si parla di estetica, molti sono portati automaticamente a pensare a una “teoria del bello”, dunque ad un “giudizio di gusto” (Treccani) su un dato prodotto dell’arte. Per George Steiner, critico e saggista francese, tradurre non è solo un processo letterario di tipo traspositivo, quanto una vera e propria “esperienza esistenziale” (Après Babel, 1975). È innegabile, infatti, che il confronto con un testo straniero – ancor più se poetico – richiede una sensibilità particolare nell’approcciarsi allo stesso e la ricerca di una forma che, per quanto possibile, ne riesca a preservare il senso, pur con fisiologiche perdite sui fronti metrico, ritmico e in certi casi semantico.

Per George Steiner, critico e saggista francese, tradurre non è solo un processo letterario di tipo traspositivo, quanto una vera e propria “esperienza esistenziale” (Après Babel, 1975). È innegabile, infatti, che il confronto con un testo straniero – ancor più se poetico – richiede una sensibilità particolare nell’approcciarsi allo stesso e la ricerca di una forma che, per quanto possibile, ne riesca a preservare il senso, pur con fisiologiche perdite sui fronti metrico, ritmico e in certi casi semantico.