Lettura di uno haiku di Elisa Bernardinis del 18 maggio 2023.

nuvole scure –

respiro il cuore giallo

della peonia

Un componimento che, pur nella semplicità di dettato, convince per freschezza ed originalità (atarashimi 新しみ) grazie ad una giustapposizione fondata su un contrasto cromatico ottimamente presentato al lettore. L’oscurità delle nuvole di cui al rigo d’esordio, infatti, rappresenta un movimento di chiusura atmosferica che nega il passaggio ai raggi solari, contrapponendosi alla luminosità ed al vettore di apertura del colore giallo (kiiro 黄色) del distico finale. Si rinviene dunque, all’atto della lettura, un processo di restringimento e successiva dilatazione che può essere paragonato alle funzioni fisiologiche di espirazione ed inspirazione, sostenendo, così, un’analogia che nel termine di apertura del rigo mediano trova la propria esplicitazione. Leggi tutto “Inspirando la luce”

Un componimento che, pur nella semplicità di dettato, convince per freschezza ed originalità (atarashimi 新しみ) grazie ad una giustapposizione fondata su un contrasto cromatico ottimamente presentato al lettore. L’oscurità delle nuvole di cui al rigo d’esordio, infatti, rappresenta un movimento di chiusura atmosferica che nega il passaggio ai raggi solari, contrapponendosi alla luminosità ed al vettore di apertura del colore giallo (kiiro 黄色) del distico finale. Si rinviene dunque, all’atto della lettura, un processo di restringimento e successiva dilatazione che può essere paragonato alle funzioni fisiologiche di espirazione ed inspirazione, sostenendo, così, un’analogia che nel termine di apertura del rigo mediano trova la propria esplicitazione. Leggi tutto “Inspirando la luce”

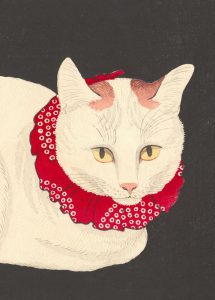

Un componimento caratterizzato da una giustapposizione (toriawase 取り合わせ) fresca, lucida e recisamente efficace, che assimila l’elemento vegetale del kiwi tagliato agli occhi di un felino, rinvenendo familiari analogie cromatiche e di forma.

Un componimento caratterizzato da una giustapposizione (toriawase 取り合わせ) fresca, lucida e recisamente efficace, che assimila l’elemento vegetale del kiwi tagliato agli occhi di un felino, rinvenendo familiari analogie cromatiche e di forma.

Questo articolo ha come finalità quella di analizzare le modalità compositive e di far luce sulle caratteristiche degli haiku monoverso (chiamati anche monoku o, in inglese, one-line haiku). In questo scritto prenderemo in esame come, e in che modo, gli haiku monoverso sono stati introdotti nel panorama letterario internazionale e, successivamente, come sono stati legittimati da un punto di vista storico. Passeremo, poi, ad esaminare la struttura e le peculiarità di questa particolare forma compositiva, mettendo anche in risalto analogie e differenze con gli haiku composti classicamente in tre versi. Vedremo che relazioni sussistono fra i monoku e i monostici (poesie costituite da un solo verso) anche qui attraverso analogie e differenze; proporremo infine la sistematizzazione dei vari haiku monoverso attraverso la loro suddivisione in tre gruppi principali proposta da Higginson (1).

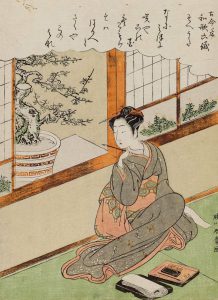

Questo articolo ha come finalità quella di analizzare le modalità compositive e di far luce sulle caratteristiche degli haiku monoverso (chiamati anche monoku o, in inglese, one-line haiku). In questo scritto prenderemo in esame come, e in che modo, gli haiku monoverso sono stati introdotti nel panorama letterario internazionale e, successivamente, come sono stati legittimati da un punto di vista storico. Passeremo, poi, ad esaminare la struttura e le peculiarità di questa particolare forma compositiva, mettendo anche in risalto analogie e differenze con gli haiku composti classicamente in tre versi. Vedremo che relazioni sussistono fra i monoku e i monostici (poesie costituite da un solo verso) anche qui attraverso analogie e differenze; proporremo infine la sistematizzazione dei vari haiku monoverso attraverso la loro suddivisione in tre gruppi principali proposta da Higginson (1).  Questo componimento riesce ad universalizzare il sentimento che deriva da un’esperienza individuale del poeta attraverso il ricorso ad un’immagine decisamente classica nella letteratura giapponese. La Via Lattea o ama no gawa 天の川, infatti, oltre ad essere la galassia in cui si trova il nostro pianeta, rappresenta quel ‘fiume celeste’ che separa la principessa Orihime e il suo amato Hikoboshi nella storia popolare cinese Il mandriano e la tessitrice (Niulang Zhinü 牛郎織女), giunta in seguito in Giappone e talmente radicatasi nella cultura di questo Paese da essere celebrata ogni anno in occasione della ‘Festa delle stelle’ (Tanabata 七夕), il 7 luglio.

Questo componimento riesce ad universalizzare il sentimento che deriva da un’esperienza individuale del poeta attraverso il ricorso ad un’immagine decisamente classica nella letteratura giapponese. La Via Lattea o ama no gawa 天の川, infatti, oltre ad essere la galassia in cui si trova il nostro pianeta, rappresenta quel ‘fiume celeste’ che separa la principessa Orihime e il suo amato Hikoboshi nella storia popolare cinese Il mandriano e la tessitrice (Niulang Zhinü 牛郎織女), giunta in seguito in Giappone e talmente radicatasi nella cultura di questo Paese da essere celebrata ogni anno in occasione della ‘Festa delle stelle’ (Tanabata 七夕), il 7 luglio. Com’è noto, il ‘taglio’ (kire 切れ) presente all’interno di uno haiku consiste in «una cesura semantica e/o ritmico-grammaticale o una sospensione del discorso poetico atta a spezzare il flusso di pensiero del lettore e stimolarlo a ricercare il collegamento tra le due parti dell’opera così divise»(1). Tale cesura viene formalizzata, in Giappone, mediante ricorso ai c.d. kireji 切れ字 (‘caratteri che tagliano’), ossia fonemi(2) rientranti nel conteggio “sillabico” complessivo che svolgono al contempo una funzione semantica e grammaticale (appunto, lo stacco) e una stilistico-poetica propriamente detta, giacché capace di provocare nel lettore una risposta emotiva di ammirazione (eitan 詠嘆) ed un riverbero di suggestioni e sentimenti (yoin 余韻) particolarmente efficace.

Com’è noto, il ‘taglio’ (kire 切れ) presente all’interno di uno haiku consiste in «una cesura semantica e/o ritmico-grammaticale o una sospensione del discorso poetico atta a spezzare il flusso di pensiero del lettore e stimolarlo a ricercare il collegamento tra le due parti dell’opera così divise»(1). Tale cesura viene formalizzata, in Giappone, mediante ricorso ai c.d. kireji 切れ字 (‘caratteri che tagliano’), ossia fonemi(2) rientranti nel conteggio “sillabico” complessivo che svolgono al contempo una funzione semantica e grammaticale (appunto, lo stacco) e una stilistico-poetica propriamente detta, giacché capace di provocare nel lettore una risposta emotiva di ammirazione (eitan 詠嘆) ed un riverbero di suggestioni e sentimenti (yoin 余韻) particolarmente efficace. Questo componimento di Marco Pilotto si caratterizza per un profondo senso di unità tra natura e vicende umane, laddove ciascun ku pare rafforzarsi reciprocamente alla luce di uno shiori しをり (‘fragilità’) dai toni al contempo personali ed universali.

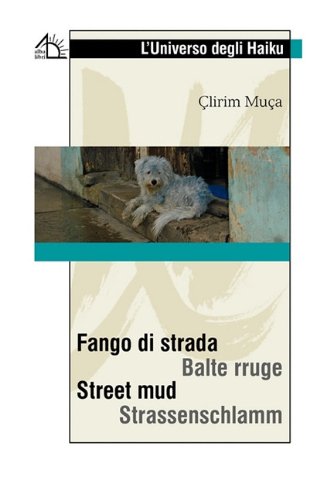

Questo componimento di Marco Pilotto si caratterizza per un profondo senso di unità tra natura e vicende umane, laddove ciascun ku pare rafforzarsi reciprocamente alla luce di uno shiori しをり (‘fragilità’) dai toni al contempo personali ed universali. Fango di strada è una corposa raccolta di haiku dell’editore, poeta e scrittore di origine albanese Çlirim Muça. Essa consta infatti, di 145 componimenti¹, suddivisi in quattro sezioni (una per ciascuna stagione) e presentati al lettore in altrettante lingue: italiano, albanese, inglese e tedesco.

Fango di strada è una corposa raccolta di haiku dell’editore, poeta e scrittore di origine albanese Çlirim Muça. Essa consta infatti, di 145 componimenti¹, suddivisi in quattro sezioni (una per ciascuna stagione) e presentati al lettore in altrettante lingue: italiano, albanese, inglese e tedesco.