Recensione della raccolta Okinawa di Hasegawa Kai, Red Moon Press, 2018, pp. 104, $ 15,00.

Okinawa è la sedicesima raccolta del poeta e critico giapponese Hasegawa Kai (Kumamoto, 1954), responsabile della rubrica di haiku per il quotidiano Asahi Shimbun, nonché professore associato presso l’Università Tōkai di Tokyo.

Okinawa è la sedicesima raccolta del poeta e critico giapponese Hasegawa Kai (Kumamoto, 1954), responsabile della rubrica di haiku per il quotidiano Asahi Shimbun, nonché professore associato presso l’Università Tōkai di Tokyo.

La silloge ripercorre, attraverso un linguaggio semplice, ma tratti (volutamente) arido e crudo, le vicende belliche che hanno avuto luogo sull’isola durante il Secondo conflitto mondiale, e in particolare durante la cosiddetta Guerra del Pacifico, il cui bilancio finale fu di circa 200.000 morti tra soldati e civili. Okinawa venne infatti assaltata il 1° aprile 1945 dalle forze di sbarco americane, trascinando gli scontri fino al 19 giugno dello stesso anno. Conquistata dalle truppe dell’Alleanza in quella che viene ancor oggi ricordata come l’unica battaglia di terra (chijō-sen 地上戦) in cui i soldati giapponesi persero la vita, rientrò sotto il dominio imperiale solo nel 1972, grazie alla firma dell’Okinawa henkan kyōtei 沖縄返還協定 (‘Accordo di reintegro di Okinawa’). Leggi tutto “La memoria dell’erba”

È possibile parlare di “haiku italiani”? La domanda, apparentemente scontata, solleva da sempre, in verità, diverse questioni, relative principalmente alle divergenze culturali che separano il Giappone (terra di origine dello haiku) e, appunto, l’Italia. Io stesso, durante le varie conferenze e presentazioni svolte in questi anni, ho ricevuto le più varie obiezioni, tutte riducibili sostanzialmente all’impossibilità di far aderire completamente ed esattamente lo haiku tradizionale giapponese a quello nostrano.

È possibile parlare di “haiku italiani”? La domanda, apparentemente scontata, solleva da sempre, in verità, diverse questioni, relative principalmente alle divergenze culturali che separano il Giappone (terra di origine dello haiku) e, appunto, l’Italia. Io stesso, durante le varie conferenze e presentazioni svolte in questi anni, ho ricevuto le più varie obiezioni, tutte riducibili sostanzialmente all’impossibilità di far aderire completamente ed esattamente lo haiku tradizionale giapponese a quello nostrano. Il riferimento stagionale o kigo 季語 (letteralmente, ‘parola della stagione’) è, lo sappiamo, uno degli elementi principali dello haiku tradizionale, storicamente già presente nella strofa d’esordio (hokku 発句) della renga 連歌 (‘poesia legata’ o “a catena”), fungendo da “saluto stagionale” (kisetsu no goaisatsu 季節のご挨拶) al consesso dei partecipanti.

Il riferimento stagionale o kigo 季語 (letteralmente, ‘parola della stagione’) è, lo sappiamo, uno degli elementi principali dello haiku tradizionale, storicamente già presente nella strofa d’esordio (hokku 発句) della renga 連歌 (‘poesia legata’ o “a catena”), fungendo da “saluto stagionale” (kisetsu no goaisatsu 季節のご挨拶) al consesso dei partecipanti. In questo intervento si prende in esame come l’Oriente e l’Occidente si siano rapportati alla morte attraverso la poesia. Vengono presi in esame i jisei giapponesi e i sijo coreani per l’Oriente e l’epitaffio, l’elegia latina e i versi liberi per l’Occidente. Dallo studio di tali componimenti emergerà una chiara visione della concezione orientale della morte, influenzata dal buddhismo Zen e dal taoismo, e della concezione occidentale del fine vita. Tenteremo di dare risposta al quesito “può la poesia aiutarci nel momento del trapasso?”, tenendo in mente che, nonostante sia un momento estremamente delicato e intimo, dalle poesie di addio al mondo possono emergere – trasversalmente da Oriente ad Occidente – i più disparati stati d’animo perché, nella sua essenza, l’essere umano è mosso dagli stessi moti interiori innanzi all’ultimo atto della propria vita.

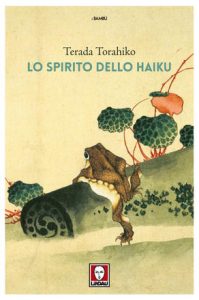

In questo intervento si prende in esame come l’Oriente e l’Occidente si siano rapportati alla morte attraverso la poesia. Vengono presi in esame i jisei giapponesi e i sijo coreani per l’Oriente e l’epitaffio, l’elegia latina e i versi liberi per l’Occidente. Dallo studio di tali componimenti emergerà una chiara visione della concezione orientale della morte, influenzata dal buddhismo Zen e dal taoismo, e della concezione occidentale del fine vita. Tenteremo di dare risposta al quesito “può la poesia aiutarci nel momento del trapasso?”, tenendo in mente che, nonostante sia un momento estremamente delicato e intimo, dalle poesie di addio al mondo possono emergere – trasversalmente da Oriente ad Occidente – i più disparati stati d’animo perché, nella sua essenza, l’essere umano è mosso dagli stessi moti interiori innanzi all’ultimo atto della propria vita. L’edizione che viene qui presentata al pubblico italiano raccoglie due fondamentali contributi all’approfondimento della poesia haiku da parte di Torahiko Terada (1878-1935), noto fisico e scrittore giapponese, già professore all’Università Imperiale di Tokyo e al Tokyo Daigaku Jishin Kenkyu-jo: lo Haiku no seishin 俳句の精神 (“Lo spirito dello haiku”) del 1935 e il “diario” letterario Natsume Sōseki sensei no tsuioku 夏目 漱石先生の追憶 (“Ricordi del professor Natsume Sōseki”) del 1932.

L’edizione che viene qui presentata al pubblico italiano raccoglie due fondamentali contributi all’approfondimento della poesia haiku da parte di Torahiko Terada (1878-1935), noto fisico e scrittore giapponese, già professore all’Università Imperiale di Tokyo e al Tokyo Daigaku Jishin Kenkyu-jo: lo Haiku no seishin 俳句の精神 (“Lo spirito dello haiku”) del 1935 e il “diario” letterario Natsume Sōseki sensei no tsuioku 夏目 漱石先生の追憶 (“Ricordi del professor Natsume Sōseki”) del 1932.